目次

根管治療を検討すべき症状

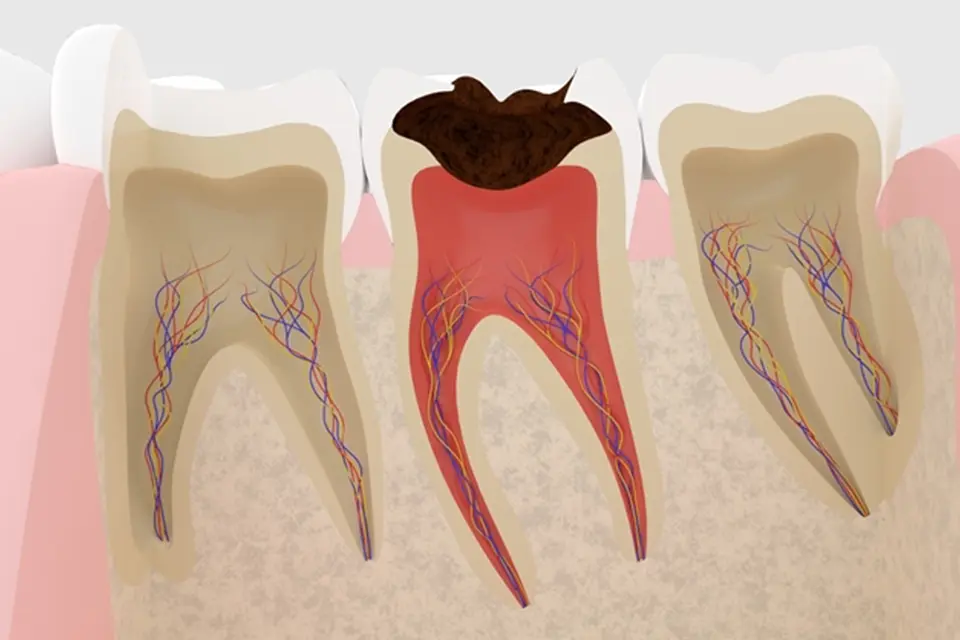

歯髄炎

むし歯が進行すると、冷たいものが長時間しみるようになり、次第に温かいものでも刺激を感じるようになります。

さらに、ズキズキとした痛みが断続的に起こるのも特徴です。

歯髄壊死

歯の神経が死んでしまった状態を指します。

この場合、冷たいものや温かいものには反応しなくなりますが、深部でズキズキするような痛みを感じることがあります。

根尖性歯周炎

歯髄炎が進行し、歯の神経が完全に死んでしまった場合や、過去に行った根管治療の歯で再度問題が起こった状態です。

歯の根の先端部分に炎症が発生し、歯茎が腫れて物を噛むと痛みが生じることがあります。

根管治療の重要性

歯の病気には「むし歯」と「歯周病」がよく知られていますが、これらを放置すると最終的には抜歯が必要になるケースが多く見られます。

これらの病気が進行した際、適切な根管治療を行うことで、歯の根を支える骨を保護したり再生させたりすることが可能になります。

その結果、歯の寿命を大幅に延ばすことができます。

歯髄炎、歯髄壊死、根尖性歯周炎が進行している場合、根管治療は特に重要です。

また、重度の歯周病や歯が折れていない限り、根管治療を行うことで歯を保存できる可能性が高まります。

不十分な根管治療が招くリスク

ラバーダム防湿を使用しない根管治療は、治療後の病気再発リスクを高めます。

一度行った治療に不備がある場合、再根管治療が必要になることもありますが、根の内部に細菌が残っている場合、再治療の成功率は初回よりも低下する傾向があります。

そのため、初回の根管治療が非常に重要です。

根管治療と精密根管治療の違い

根管治療は、歯の内部にある「根管」と呼ばれる細い管から、神経や血管を含む歯髄を取り除き、洗浄・殺菌を行い、薬剤を詰めた後に被せ物をする治療法です。

この治療は「歯内療法」とも呼ばれ、自分の歯を残すために非常に重要な方法です。

適切な根管治療を受けることで、歯の寿命を大きく延ばすことができます。

ただし、根管は非常に複雑な形状をしており、肉眼だけでは全てを確認しながら治療するのが難しい場合があります。

そこで活用されるのが「精密根管治療」です。

この治療では、視野を最大20倍に拡大できるマイクロスコープを使用し、精密かつ効率的な処置を可能にします。

これにより、治療の正確性が向上するだけでなく、治療回数の短縮も期待できます。

精密根管治療の種類

精密根管治療には以下のような種類があります。

それぞれの状態に合わせたアプローチを行います。

抜髄

重度のむし歯で歯髄が細菌に感染した場合に行う治療です。

感染した歯髄を取り除き、症状の進行を防ぎます。

この処置を行わないと、歯髄が壊死して根の先端に膿が溜まり、根尖病巣が形成されることがあります。

感染根管治療

以前の根管治療が不十分だった場合や、歯髄が壊死して細菌感染が広がった際に行う治療です。

再感染した根尖病巣の改善を目指します。

再治療

過去に根管治療を受けた歯で再び問題が生じた際に行います。

再治療は初回よりも難易度が高くなる場合がありますが、適切な診断と技術で成功率を高めることができます。

外科的歯内療法

感染が歯槽骨にまで進行している場合に行う治療です。

歯肉を切開して感染部分や歯根の先端を除去し、詰め物で密封します。

精密根管治療の流れ

検査

歯科用CTを使用し、根管の状態や病巣の位置・範囲を詳細に確認します。

診断と治療計画の説明

検査結果をもとに、治療内容や手順について丁寧にご説明します。

ラバーダム処置

治療中の細菌感染を防ぐため、ラバーダムを用いて治療部分を無菌状態に保ちます。

治療開始

むし歯部分を取り除き、根管内を洗浄・殺菌します。

その後、薬剤を詰めて根管を密閉し、細菌の再侵入を防ぎます。

被せ物の取り付け

最終的に被せ物を装着し、歯の形状や機能を回復させます。

九大学研都市で精密根管治療をお考えの方へ

九大学研都市のないとうファミリー歯科クリニックでは、根管治療の成功率を高めるため、最新の設備と高度な技術を活用しています。

歯科用CTを使用して根管や病巣の状態を正確に把握し、マイクロスコープを用いてミクロ単位の治療を行います。

また、ラバーダムを使用して治療中の無菌環境を徹底し、細菌感染のリスクを最小限に抑えています。

さらに、経験豊富な院長が全ての工程を丁寧かつ正確に進めることで、従来では抜歯が避けられなかったケースでも歯を保存できる可能性を最大限に引き上げています。

患者様の「歯を残したい」という願いに寄り添い、最善の治療環境をご提供します。

九大学研都市エリアで根管治療をご検討中の方は、ぜひ当院にご相談ください。

根管治療は、主に次のような状態で行われます。

「歯髄炎」「歯髄壊死」「根尖性歯周炎」がその代表です。

それぞれの症状について詳しく見ていきましょう。